伝統的な漆器づくりを大きく分類すると、素地となる「木地加工」、「塗り」、蒔絵などの「加飾」という工程があり、そのうち「塗り」は下地、中塗り、上塗りとわけられます。越前漆器の産地ではそれぞれの工程を職人が分業で行っていて、職人は先人より受け継がれた技術や経験、独自のノウハウでさまざまな道具を使いわけています。今回から4回にわたり、「塗り」の下地、中塗りを中心とする職人・塚田紀雄さん(当社工房勤務)の道具の一部とその使い方をご紹介します。

下地の工程で主に使用する「ヘラ」は、漆を塗る、塗った漆がはみ出たときに掬(す)き取る、漆を混ぜるといった作業用途に応じて、素材や大きさを変えます。ヘラの作り方はヒノキなどの板材をヘラの形に切断して、塗師刀(ぬしとう)という専用の小刀で薄く削り形を整えます。ヘラ先の形、しなりが大切で、自分が使うヘラ削りが出来れば職人として一人前といえます。塗師刀もよく研いで切れ味よくしておくことも毎日の日課です。ヘラ先が磨耗したり割れたりしたら、鉛筆を削るように小さくなるまで削って使います。 ヒノキを素材としたヘラは非常に柔らかくしなる為、お椀など湾曲した器を塗る際に使います。他の素材よりもヘラが割れやすいというのが特徴です。アテ(正式名:ヒノキアスナロ)はヒノキより若干硬い分、割れにくく、塗っていてはみ出した漆を掬(す)き取る時に使います。ボトと呼ばれる素材は硬く粘り気があり丈夫な為、湾曲のカーブが急なところなど力を入れて作業する際に使います。

天然木素材以外にプラスチックで作られたヘラも使いますが、塗り作業には使わず主に漆を混ぜる際に使用します。

ヘラの大きさに関しては、文庫やお盆など塗りの面が広い部分を塗る時に幅が広い器に使い、幅が狭いヘラは、細く狭い面用に使い、お椀の中はヘラ先を湾曲に合う形に丸く切り取ります。

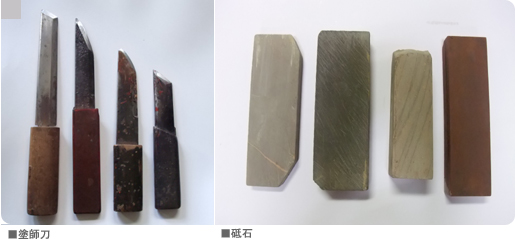

漆塗り職人が大切に使っている道具の一つが塗師刀(ぬしとう)です。同じく塗りの道具である「ヘラ」が 傷んだときに塗師刀で削って直したり、磨り減った「漆刷毛(うるしはけ)」を切り出すときにも使われます。 木製品のヒビ割れ部分を修理する際に塗師刀で傷口を削り、滑らかにする時にも使います。このように他の道具を 整備したり、下地の作業で塗師刀を使いこなすことが最終的に製品を美しく仕上げるためのポイントになります。 他にも布張りの作業時に布をカットするときなどいろいろな用途で使っています。

塗師刀は小刀サイズで、それぞれの職人が使う前に砥石(といし)で研いで切れ味を良くして使います。 砥石も用途に応じて「粗砥(あらど)」「中砥(なかど)」「合わせ砥(あわせど) 」などを使い分けます。

塚田紀雄さん(当社工房勤務)が持っている塗師刀は、使いはじめてから今日まで30年近くたっているものです。 職人にとっての塗師刀は、研いで短くなって使えなくなるまで一生ものという道具になります。産地では、 弟子に入ったときに用意してもらった刀に自分で鞘、柄を作って使いはじめ、一人前になった時に自分で よく吟味して新しく購入するという職人も多かったようです。

漆器づくりの後半で行われる中塗りや上塗りの工程で、生漆(きうるし)を精製した中塗漆や上塗漆を、 手作業できれいに塗り重ねていく際に使う道具が「漆刷毛(うるしはけ)」です。塗る器 の大きさや用途に合わせて刷毛の大きさや毛先の形を変えています。

刷毛の素材には人間や馬の毛髪が使われます。毛髪は油分が無く、薬品などにも強いので 昔から漆刷毛の材料として使われているようです。特に、カットして長い間乾燥させた海 女さんの毛髪が最適だという話もあります。市場では日本人女性の髪の毛が最高級品として 販売されています。 漆刷毛は板の間にニカワで固めた毛髪が挟まれた長さ6寸(約20センチ)の構造をしています。鉛筆のように 毛髪が最後まで通っている「本通し」、半分まで入っている「半通し」等があります。長く 使って毛先が摩耗したら、板の部分を塗師刀(ぬしとう)でカットし、鉛筆のように新たに 切り出しニカワで固まっている毛先を、熱湯につけ金槌でたたいて柔らかくなれば出来上がりです。 手で持てる長さまで何回でも切り出して使用することができます。塚田紀雄さん(当社工房勤務 )は主に「半通し」を使って年に数回切り出しをして使っているとのことです。

塗りで使った刷毛はその都度漆を丁寧にヘラで取り除いて、毛先を菜種油の中につけて保管しておきます。

漆塗り職人は、漆塗りの前に不純物(ほこりやごみ)をろ過して取り除く「漉(こ)す」作業を行います。漉す作業の前に温熱ヒーターを使って漆を温めて粘度を少なくすることで漉しやすくなります。この作業を「漆の燗をする」と呼ぶこともあり、温熱ヒーターが無い時代には炭火を使っていたそうです。漆を漉すために適温かどうかは混ぜて温めるときの職人の感覚や経験が頼りで、漆を熱しすぎると漆の性質が変化して乾かない漆になってしまう恐れがあります。

軟らかくなった漆は「吉野紙」に包んで絞り出すように漉していきます。まず吉野紙を9枚くらい器(漆茶碗)の中に重ねて温めた漆を適量流し込み、最初に3枚で漉し、さらに2回同じ作業を繰り返します。とても薄くて丈夫な吉野紙は江戸時代には「漆漉し」の名がついて世に知られるなど、昔から漆や油の漉紙に適した紙として使われてきました。

なお、吉野紙は2センチくらいに細く折って指に巻き、菜種油を薄くふくませて余分に着いた漆をふき取るときにも使います。布でふき取ると毛羽がついてしまうためです。

漆の状態は温度や湿度によって繊細に変化し、それにあわせて作業方法もあわせていく必要があるため、漆を漉す作業のときに職人は「漆が生き物である」ことを強く実感するそうです。

(山本泰三)