昭和40年代ごろまで黒以外の朱色や白などの色漆については、塗りの工房において、 漆屋から調達した精製透漆(色がついていない漆)に顔料を調合しながら使用する色漆を独自に作っていました。 (漆の精製については第233~236回ご参照)。調合の際に使われた道具の一つが漆調合専用の「すり鉢」です。 現在の一般的なすり鉢と異なり、内側に溝がないのが特徴です。当時は、漆器道具専門のお店で販売されていました。

この道具が使われていた頃、当社にはベテランの職人から弟子入りしたばかりの若手の見習いまでおりましたが 、この調合の仕事は主に「見習い弟子」の仕事でした。若い弟子たちは、 熟練職人が仕事で使う前日に、1回あたり茶碗1杯分ぐらいの量ずつの精製透漆を計測器で正確に測定し、 必要な量の顔料を少しずつ混ぜて練りあわて色漆を作り、次の日の準備をしました。

昭和40年後半から、効率的に調合できるローラー式の調合器具の開発により、 調合作業は漆販売店で行われ、調合済みの「色漆」として販売されるようになりました。この流れをうけて、 塗りの工房で見習い弟子が「すり鉢」を使って色漆をつくる姿もなくなりました。

前回、すり鉢による漆の調合についてご紹介しましたが、調合前に漆や色粉を計量する道具が「秤(はかり)」です。現在のグラム単位ではなく、「貫(かん)」「匁(もんめ)」という尺貫法による単位が使われ、1貫は3.75キログラム、1匁は1000分の1の3.75グラムとなります。秤では、1貫目、500匁目、200匁目、100匁目というおもりと、100匁以下の細かい部分は目盛りの上をスライドさせるおもりを使用し、天秤の要領で秤にのせた物とのバランスがとれたところが正確な数値となる仕組みです。当社に残っている秤は昭和30年ごろに調合用に購入したものですが、当時は、他の商売など様々な用途で一般的に使われていた秤だったようです。

昭和40年代後半から調合作業が漆販売店で行われるようになり、当社の工房ではこの秤を使わなくなりました。また、秤そのものも、おもりを自分で調節せずに計量できるシンプルな秤が登場してきました。薄型、コンパクトでデジタルによるグラム表示が一般的になった現代では、大変めずらしい道具となりました。

完成した漆器製品を破損しないようにしっかり梱包して消費地にお送りすることは、 産地の作り手としての大切な任務です。現在、世の中には様々な梱包資材があり、 製品を梱包材とともに段ボールにいれてガムテープとビニールバンドで固定すれば、 誰でも簡単に丈夫な梱包が可能です (現在の梱包は127回ご参照)。 一方、昭和40年ごろまではこうした梱包資材がなく、 あっても貴重だったため当社では木箱や藁(わら)を使って手間と時間をかけて荷造りを行っていました。 藁には緩衝材の役割があり、当時、主流商品だったお椀は、最初に重ねて紙袋にいれ、 それらを幾重にも藁に束ねて包み、最後に米俵の形にして送りました。 今と異なりこうした作業は慣れた作業員が行わないと時間がかかるとともに、 包み方が悪ければ輸送途中で傷む可能性も高かったようです。米俵の形にしたあと最後に固く縛る際に使うのが 「藁縄(わらなわ)」でした。そしてこの藁縄を効率的にカットするのに使ったのが草刈などで使用する「のこぎり鎌(かま)」 でした。鎌は、藁縄を切る際「はさみ」よりも力を入れやすく、作業をする上でも効率的でした。結んだ縄は、 途中でほどけないように結び方にもコツがありました。私が幼少のころの記憶では、 祖父や父が日常生活でも藁縄や鎌を使って、上手に固結び(当地では男結び、と云いました)をしていた記憶があります。 だれでも簡単に扱えるガムテープやビニール系の紐やバンドが普及した現代では、なかなか見られなくなった風景です。 当時、稲の藁は 畳の床や、莚(むしろ)、俵、縄、カマス、草鞋(わらじ)など生活用品に活用されていました。 今は稲作も機械化され藁は細かく裁断されて田の中へ還されています。

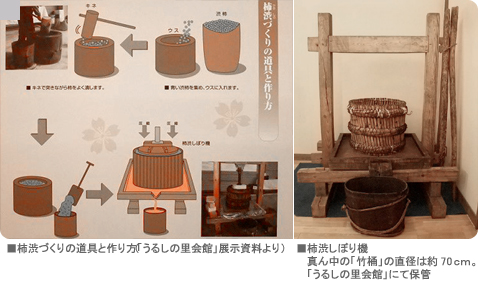

天然木を素材とした漆器は、おおまかに「下地→中塗り→上塗り」という塗りの工程を経て完成します。越前漆器の産地では江戸時代から昭和50年ごろまでお椀を塗る際の「下地」工程において、漆ではなく「柿渋」を活用していました。柿渋は、渋柿を潰して発酵させて搾った液のことで、漆と同様に防水、防腐効果があり、乾くと堅く丈夫になるため昔から広く建物や布、和紙などに塗って活用されている天然の液体です。越前漆器の産地では、高価で貴重な漆を節約するという目的で柿渋を使用するようになり、当時「渋下地」は越前漆器の特長のひとつでもありました。

毎年8月、(当社も含めて)漆器づくりを行なう家では、近隣で柿の木がある家からまだ青い渋柿を買い集め、まず、臼(うす)で潰して大きな桶に入れ、2晩ほどおいて醗酵したものをしぼり器に移して、渋を絞り出す作業を行ないました。渋柿が採取できるのはこの時期の10日間ほどで、1年分の漆器生産に使う量の柿渋を搾り、大きな桶に保存しておきました。柿渋つくりは、地域の人や家族など多くの手助けのもとで越前漆器産地の夏の風物詩となっていました。

採取した柿渋は、木炭を粉末にした「下地炭」と練り合わせてお椀の木地に塗っては乾かす作業を繰り返し、最後に柿渋だけを塗って乾燥させて「木賊(とくさ)」と呼ばれる植物(乾燥して研磨材に使われていた)で磨いて下地工程を完成させました。

漆器産地では、渋下地の作業は主に女性の内職仕事として行われていました。昭和50年頃以降、下地工程には(輸入により入手しやすくなった)天然漆や合成塗料を下地材として使用するようになり、渋下地の作業は行なわれなくなりました。(山本泰三)