漆器に絵柄や模様をつける加飾技法について、「蒔絵(まきえ)」という技法をご存知の方は多くいらっしゃいますが、その他にも「沈金(ちんきん)」「象嵌(ぞうがん)」「彫漆(ちょうしつ)」「存清(ぞんせい)」など色々あります。(蒔絵の技法については第61回~64回ご参照。)漆器の産地によって加飾技法にも特色がありますが、今回は北陸地方(輪島・越前・山中)、東北地方(川連・会津若松)で主に行われている「沈金」についてご紹介してみたいと思います。

「沈金」は、まず「沈金ノミ」(沈金刀とも言います)という道具を使い、漆器の表面に絵柄を彫ります。つぎに、彫ったところに漆をひいて、その中に「金粉」や「金箔」を刷入れます。漆が接着剤がわりになるので、漆器の表面をふきとると彫った部分に刷入れた金だけが残り、絵柄が金色に浮かんできます。その様子がまるで「金が沈んでいるように見える」という意味で「沈金」と呼ばれているようです。

「沈金」は線と点で絵柄が構成されており、「蒔絵」とはまた違った趣があります。

漆塗りの表面に彫刻をして加飾する「沈金」の歴史は古く、その技術の源は、千年ほど昔に中国で開発された「槍金(そうきん)」の技法といわれています。

中国の「槍金」が日本に伝えられたのは今から七百年程前の南北朝時代とされており、漆塗りの経典箱に槍金が施されたものが現存しています。そして、江戸時代の享保年間(1716~1735)に輪島にて大工五郎兵衛が「槍金」にヒントを得て、大工ノミの刃先で塗り物に彫刻し始めたのが、「沈金」の始まりと考えられています。

その後、職人達が京都に上京して絵画を習い、沈金の技術を習得し基礎をつくりました。輪島では江戸時代から名工を輩出し、漆器の各産地へ赴き技術を広げました。ここ越前の漆器の産地へも技術を伝承しており、現在、越前には日展作家の冨田立山氏をはじめとして、ベテランから若手まで多くの職人が「沈金」の分野で活躍しています。(宮川千次)

この商品に関するお問合せ

問い合わせフォーム

今回は、日展作家としても活躍している沈金職人・冨田立山(とみたりつざん)さんからお伺いした沈金の修行や苦労話について少しご紹介したいと思います。

昭和22年生まれの冨田さんは、23歳のときに石川県の輪島市にて日展作家「真保由斉」氏に師事して「沈金」の修行を行いました。最初の数年間は、点彫りやボチ彫り、線彫りなど沈金の基本となる技術をひたすら繰り返し訓練する日々だったようです。そのような地道な訓練の積み重ねにより、定規などを使わなくても、正確な丸を彫ったり、同じ深さでまっすぐ線を彫ることができる技術を身につけられたそうです。

また、今でこそ刃物の種類や彫り方、色の入れ方を巧みに変化させて個性的で芸術的な作品を生み出している冨田さんですが、これら全ての技術を師匠から教えてもらうのではなく、時には見て学び、時にはいろいろ試行錯誤しながら自分で偶然みつけることもあるそうです。

冨田さんのお話を通じ、職人の世界で生きていくには、しっかりと基本技術を習得したうえに、何事にも意欲的に取り組む姿勢が重要であると強く感じました。(山本泰三)

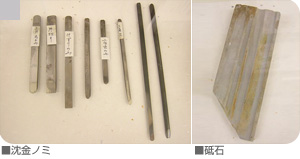

「沈金」の仕事で使う道具のほとんどは、職人自らが作ります。彫るための道具である「沈金ノミ」は、最初にグラインダ(研磨用機械)を使って刃の部分をある程度の形まで削り、その後は砥石で細かく仕上げていきます。そして、その砥石につける溝も、ノミの刃の丸みや角度に合わせて職人が自分で作ります。刃の丸みと角度の微妙な違いで、沈金ノミが職人の手に馴染むかどうかが決まるため、職人は試行錯誤し手間隙かけて自分の道具を作っていきます。

「沈金」の仕事で使う道具のほとんどは、職人自らが作ります。彫るための道具である「沈金ノミ」は、最初にグラインダ(研磨用機械)を使って刃の部分をある程度の形まで削り、その後は砥石で細かく仕上げていきます。そして、その砥石につける溝も、ノミの刃の丸みや角度に合わせて職人が自分で作ります。刃の丸みと角度の微妙な違いで、沈金ノミが職人の手に馴染むかどうかが決まるため、職人は試行錯誤し手間隙かけて自分の道具を作っていきます。

「沈金」は、点や線で構成された絵柄を漆器に加飾していくのが特徴ですが、絵柄に応じて異なる沈金ノミを使い分けるので、一人の職人が何本も形や太さの違う沈金ノミを持っています。そして、それぞれの沈金ノミに応じて砥石の溝も作ることになります。

自分で作った沈金ノミで絵柄を彫った後は、最後に仕上げの「色」入れを行います。金粉や金箔だけでなく、カラフルなパール粉・パーマネントカラー・エルジー粉・アルミ粉・顔料などを使って、職人独自の方法で「色」を混ぜ合わせながら、個性豊かな沈金の絵柄を完成させます。(宮川千次)